| 所屬類別:傳統(tǒng)美術(shù) | 所屬級別:國家級 | 所屬批次:第二批 |

| 所屬地區(qū):鄞州區(qū) | 命名時間:2008.6 | 傳承人:陳明偉 |

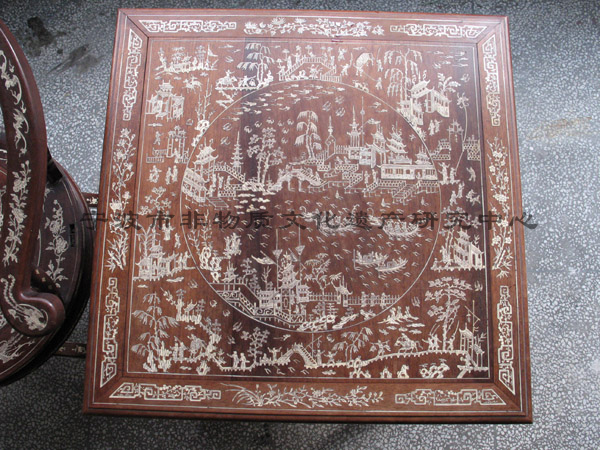

骨木鑲嵌是鄞州的傳統(tǒng)民間手工藝,采用牛骨片、黃楊木片等為原料用銅絲鋸(現(xiàn)代用鋼絲鋸)鋸成各種紋飾,在木坯上起槽后粘上黃魚膠嵌入花紋,再經(jīng)打磨雕刻、髹漆而成,在制作方法上有高嵌、平嵌、高平混嵌三種。骨木鑲嵌涵蓋門類較多,實用性很強(qiáng),包括傳統(tǒng)家俱、生活用品、門窗建筑裝飾等。常用的題材多以歷史故事、民間傳說、生活風(fēng)俗、吉祥圖案等帶有象征寓意的圖案為主,與中華民族傳統(tǒng)文化一脈相承,內(nèi)容豐富多彩。

骨木鑲嵌工藝精良,嵌雕精巧。以平面形的組合取勝,工藝制作上保持彎曲多孔、多枝、多節(jié)、塊小而帶棱角,既宜于膠合,又防止脫落,可長時間保持完整,色彩素雅、花紋多姿、又可經(jīng)久耐用,充分體現(xiàn)了它的藝術(shù)性和實用性;骨木鑲嵌的畫面形象在黑白的對比中顯示出剪影效果,“圖案古拙,幾同漢畫”, 不加其他修飾色彩,充分體現(xiàn)自然材料的本色,裝飾性強(qiáng),頗具地方特色。

七千年前,我們的先民已開啟心智,制作了骨哨和象牙雕刻的“雙鳳朝陽”,使寧波的手工技藝淵源深遠(yuǎn),惠及后代。明末清初,銅絲鋸的應(yīng)用,寧波地方豐富的牛骨、木材、黃魚膠等原料促進(jìn)骨嵌的形成和發(fā)展。《鄞縣通志》記載:“雕嵌工作圖案古拙,幾同漢畫……手技精練,奏刀工致”,并贊譽(yù)“天衣無縫”。至道光年間,骨嵌藝人已有百余人,并出現(xiàn)大中型工場。現(xiàn)存于寧波博物館的骨木鑲嵌“千工床”,制作于1864年的精品,可以說是集骨木鑲嵌技藝之大成,是現(xiàn)存的傳統(tǒng)手藝之瑰寶。

新中國成立后,請回嵌鑲老藝人恢復(fù)和試制骨嵌產(chǎn)品,主要代表作品有紅木鑲嵌大地屏《群芳雅集》、博古組合櫥《西湖春泛圖》等。

隨著現(xiàn)代的進(jìn)程和外來文化的進(jìn)入,中華本土文化的淡弱,人們經(jīng)濟(jì)、審美觀念的改變,使得寧波骨木鑲嵌這一制作工藝已瀕臨失傳。

1999年陳明偉開始籌建“寧波紫林文房作坊”,為弘揚(yáng)寧波骨木鑲嵌傳統(tǒng)工藝,招收學(xué)徒,傳帶技藝。由此寧波骨木鑲嵌于2008年被列入國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)名錄。

【工藝流程】骨木鑲嵌的主要工藝是嵌花材料牛骨的處理、嵌入底坯的工藝處理、嵌入和線雕技藝,下述清代晚期至民國晚期的傳統(tǒng)平嵌的手工藝,流程如下:

一、牛骨片的材料準(zhǔn)備

(1)先從牛塘(宰牛場)采購新鮮牛骨(肋骨)、筒骨(股骨);

(2)將肋骨鋸成20公分左右長一段;

(3)用快刀將肋骨兩側(cè)削平;

(4)依骨線中鋸開(一分為二片);

(5)用快刀將骨髓削清爽;

(6)將削過的骨片浸到缸中用清水泡,水浸半月,勤換水,漂去血筋和去污,并使骨片軟化,也有放入石灰水,防發(fā)臭和加速去污。

(7)將凈化后的骨片再用刀修刮平整,約為1.2mm厚;

(8)將修平整后的骨片再放入缸中,清水浸泡,時間越長越好,勤換清水,使骨片更加潔白,隨時待用;

(9)將骨片從缸中取出,進(jìn)行修光,砂刮打磨即為理想的嵌入成品材料。

二、骨片的處理和加工

1.畫花;2.貼花;3.釘骨;4.鋸花。

三、嵌入坯件的工藝:嵌入的坯件一般是骨片和木片花紋,但也有直接嵌入已制成成品的表面。

1.排花;2.膠花;3.撥線;4.鑿槽;5.平底;6.修邊;7.膠合;8.刨平。

四、嵌入后成品處理:1.線雕;2.涂抹不咬色的色水,使線條清晰,也可由漆工操作,千萬別讓白凈的骨嵌沾污;3.漆工之后的后期加工包括做色、修補(bǔ)、拋光等要配合良好。